Пишите

раздельно:

- как раз,

- как будто,

- будто бы,

- как бы,

- всё равно,

- можно ли,

- вряд ли,

- едва ли,

- всё же,

- к тому же

Тренинг как эффективная форма подготовки к итоговому сочинению

Зачем нужен деятельностный подход при подготовке к итоговому сочинению

В качестве одной из форм, оптимизирующих процесс подготовки к итоговому сочинению, был разработан тренинг «Сочинение на зачет!», прошедший апробацию на базе средних учебных заведений г. Ижевска и ряда школ Удмуртской республики.

Формат тренинга был выбран не случайно. Предварительный анализ трудностей, с которыми сталкивается выпускник в процессе подготовки к итоговому сочинению, выявил высокую степень тревожности по поводу времени, отводимого на написание сочинения («Успею ли я написать?» — этим вопросом задавались 2/3 всех опрошенных), объема сочинения («Смогу ли написать так много?», «А что будет, если напишу на одно слово меньше?» — эти вопросы волновали 1/2 часть респондентов), подбора литературных произведений и форм их представления в сочинении («Смогу ли я привести литературный аргумент?», «Обязательно ли нужны цитаты?», «Сколько произведений нужно представить в сочинении?» — эти вопросы задавали все участников опроса).

Именно поэтому тренинг как одна из форм реализации деятельностного подхода в обучении был признан наилучшим для решения целого ряда задач. В режиме реального времени экзамена (3 часа 55 минут) участники, находясь в постоянном общении друг с другом, получают опыт совместного эмоционального проживания проблемной ситуации сочинения, что способствует снятию тревожности и приводит к расширению представлений о собственных возможностях, а ведущий (учитель), эффективно сочетая различные образовательные технологии, формирует и закрепляет у участников необходимые для написания итогового сочинения умения и навыки, помогает выработать оптимальную личную стратегию написания текста.

Структура тренинга

Вводная часть

Структура тренинга включает несколько этапов, каждый из которых имеет собственные цели и методы реализации. Вводная часть призвана настроить участников на совместную деятельность, мотивировать на дальнейшую работу и актуализировать имеющийся жизненный опыт.

В первые 4—5 минут знакомства участникам предлагается сыграть в «филологическую» игру «Я беру с собой в поход…», суть которой сводится не к поиску правильного продолжения фразы, а к тому, что передавая предмет (ручку) по кругу, следует обратить на него внимание словом «пожалуйста». Как правило, редко кто догадывается об этом, поэтому дальнейший разбор игры позволяет поднять вопрос о том, что такое текст, каковы его границы и возможности интерпретации.

Моделируемая в начале тренинга игровая ситуация призвана решить еще целый ряд задач, а именно:

-

создать пространство, отделенное от текущих повседневных событий;

-

сформировать у участника потребность в проявлении собственной активности;

-

задать двойственность отношений участников не только как личностей, но и как игровых персонажей, облегчив тем самым процесс коммуникации.

В продолжение вводной части происходит «знакомство» с форматом итогового сочинения и выявление его отличительных черт. Участники разбиваются на пары и получают задание придумать по 2 критерия, которые позволяют дифференцировать разные типы сочинения: итоговое, по литературе и по русскому языку в формате ЕГЭ. По итогам 3-х минутного обсуждения на доске совместными усилиями заполняется таблица. Такая работа позволяет не только ненавязчиво повторить некоторые формальные моменты (время написания сочинения, объем, количество и качество аргументов и проч.), но и поставить вопрос о читателе.

Несмотря на то, что уже давно произошел «функциональный переход» письменного текста «от средства фиксации информации к средству общения» [Карамалак 2013: 77], российские учителя в большинстве своем придерживается традиционного подхода к произведению, в том числе и сочинению, как «имманентной автономной реальности, где основной акцент делается на внутренней структуре» и не рассматривают письменное сообщение как часть среды взаимодействия пишущего и читающего. Как следствие, выпускники не задумываются о том, что в процессе написания сочинения они не изолированы, а открыты для диалога с читателем. Эта проблема обсуждалась, в частности, на VII Всероссийской научно-практической конференции «Филологическая наука и школа: диалог и сотрудничество»: «Чаще всего письмо воспринимается как навык скорее механический, чем творческий. В письме нет «я», нет личного отношения к предмету письма и к самому процессу: письмо отчуждено от субъекта», – отмечала Светлана Красовская в своем выступлении на тему «Пишем школьное сочинение. По литературе?» [Красовская 2015].

В ходе осмысления коммуникативной составляющей письменного текста участники тренинга формируют важные для дальнейшей работы представления о том, что в центре итогового сочинения находится не художественный текст, а личность пишущего, что читателем является тот, кому интересна эта личность, и что «удовольствие, которое способен доставить хороший собеседник, никоим образом не зависит от его знаний и добродетелей» (Сэмюэль Джонсон, XVIII век).

Для закрепления установок участникам не только предлагается визуализировать читателя-собеседника в рабочих тетрадях, разработанных специально для тренинга, но и переосмыслить, а точнее наделить смыслом выдвигаемые к сочинению требования, как то: пять тематических направлений как пять возможных траекторий беседы, использование в качестве аргументации не менее одного литературного произведения как создание общей с читателем культурной базы для того, чтобы быть услышанным, необходимость всестороннего рассмотрения выбранной темы как прогнозирование и осмысление иных точек зрения на проблему и т.д.

Пример рабочей тетради 2017/18 уч. г.

Второй этап

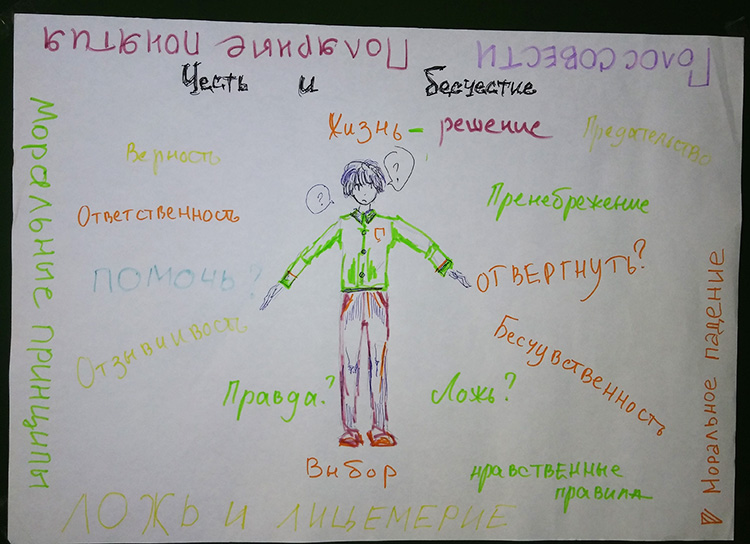

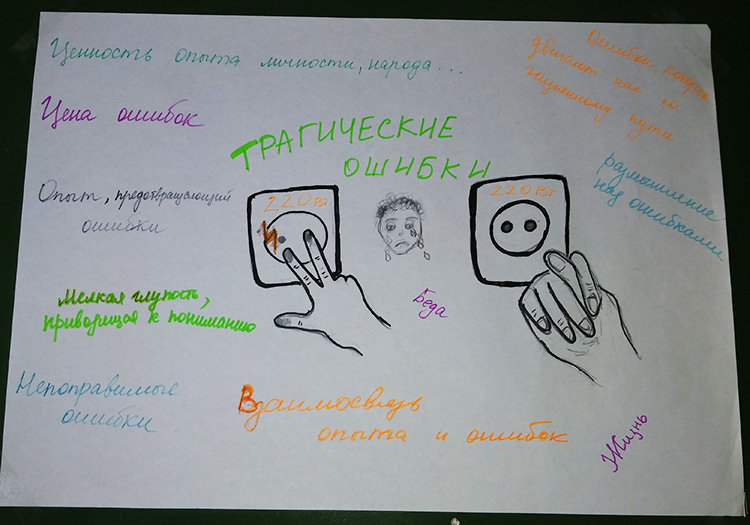

Второй этап тренинга под символичным названием «Мне есть что сказать!» связан с групповой работой, которая направлена на осмысление пяти тематических направлений и формирование нового личного опыта. В этой части участники не столько получают информацию, сколько совместными усилиями вырабатывают ее и «примеряют» на себя, расширяя тем самым представление о своих возможностях.

В начале этапа участники разбиваются на группы (не больше пяти), каждая из которых выбирает интересное ей тематическое направление и символически обозначает его в центре листа формата А3.

Затем ведущий просит зафиксировать на заранее выданных листочках как можно больше ассоциаций, которые возникают у каждого участника со словом, называющим выбранное направление. На работу дается 3-5 минут, по истечению которых группа получает задание систематизировать полученные записи, объединив их в категории и оформить кластер (10 минут). Результатом такой совместной деятельности является презентация направления другим группам (2-3 минуты на выступление).

Эта работа направлена прежде всего на активизацию познавательной деятельности участников тренинга и закрепление представлений о том, что итоговое сочинение – это пространство собственных смыслов. В трех фазах «ассоциация – систематизация — презентация» легко угадывается трехчленная конструкция технологии развития критического мышления «вызов – осмысление — размышление». На стадии «ассоциаций» из памяти «вызываются» имеющиеся знания и представления, формируется интерес, что становится дополнительным стимулом для формулировки участниками собственных целей-мотивов. Немаловажным является и тот факт, что группа ставятся в такие условия, при которых оказывается ценным личный опыт каждого участника.

На стадии «систематизации» небольшой формат групп создает комфортные условия для межличностного взаимодействия и свободного высказывания участниками собственного мнения без риска ошибиться. Это необходимо для того, чтобы, с одной стороны, увидеть собранную информацию в «укрупненном» категориальном виде, с другой стороны, упорядочивая высказанные мнения, отметить противоречия, нестыковку, непроясненные моменты, которые в дальнейшем определят направления поиска. Причем для каждого из участников эти направления станут индивидуальными.

На этапе «презентации» одним из членов группы строится монологическое высказывание о наполнении выбранного тематического направления, что приводит к критическому осмыслению подготовленного материала. Основной задачей ведущего, до этого момента лишь следившего за временем, становится поддержание инерции движения, созданной во время предыдущей работы. Важным является стимулирование участников к обсуждению предложенных направлений через постановку интересных вопросов, создание проблемных ситуаций, апелляцию к личному опыту.

Завершающей формой групповой работы на втором этапе тренинга становится придумывание конкретных тем в рамках выбранного направления (10 минут). Этому предшествует знакомство участников с требованиями к формулировкам, основные из которых посильность, ясность и четкость постановки проблемы, а также возможность выбора литературного материала.

Именно последнему уделяется особое внимание при выполнении этого задания.

Несмотря на то, что типы формулировок могут быть разные, в рамках тренинга предлагается придумать темы сочинения только в форме вопроса. Основная причина тому – стимулирование угасающего внимания и активности всех участников, так как вопрос не только «запускает» познавательную деятельность, направленную на решение проблемы, снятие неопределенности, но и способствует тому, чтобы определить, сформулировать проблему. Именно на умении задавать «хорошие вопросы», которые допускают достаточно большое пространство возможных альтернатив, акцентируется внимание участников.

Итогом работы становится набор из четырех тем у каждой из пяти групп: так к финальному этапу тренинга участники получают возможность выбора тем сочинения по четырем направлениям, исключая то, с которым велась работа на групповом этапе.

Заключительная часть

Заключительная часть тренинга посвящается осмыслению полученного опыта и выработке личной стратегии написания итогового сочинения. Именно поэтому подавляющее большинство заданий выполняется индивидуально в рабочих тетрадях.

Первая стадия связана с выбором и осмыслением одной из предложенных тем сочинения. Участников просят подчеркнуть в ней ключевое слово / словосочетание и подобрать к нему ряд ассоциаций, заполнив в тетради кластер. Эта работа уже знакома по предыдущему этапу и выполняется за считанные минуты.

Следующее задание в основе своей также направлено на отработку полученных ранее умений и представляет собой объединение разрозненных ассоциаций в категории и/или ассоциативные ряды и продумывание последовательности предъявления их в сочинении, а также подбор литературного материала, который можно было бы использовать для иллюстрации выдвигаемых положений. Важным оказывается заострить внимание участников на том, что художественные произведения, точнее эпизоды из них, подбираются не к теме сочинения и уж тем более не к направлению, а к конкретным смысловым комплексам, которые будут раскрыты в сочинении.

Результатом проделанной работы является создание на основе кластера «тезисного каркаса» сочинения. Следует отметить, что это задание вызывает у участников разного рода затруднения: от формального обозначения композиционных частей сочинения (введение — основная часть — заключение) до попытки написать целостный текст. Несмотря на кажущуюся разницу, источник данных проблем один: неумение ясно и кратко формулировать собственные мысли. Не лишним в таком случае оказывается напоминание о том, что текст – это не абстрактный теоретический конструкт, а открытая система взаимоотношений с читателем и основная задача пишущего быть услышанным и понятым.

Вторая стадия заключительного этапа тренинга посвящена работе над композиционными частями сочинения, выявлению и устранению типичных ошибок в чужих сочинениях. Спектр заданий здесь максимально широк и рассчитан на решение самых разных практических задач: от набора нужного количества слов до выстраивания диалога с читателем. Система упражнений продумывается заранее и варьируется в зависимости от уровня подготовленности группы.

Особое внимание участников уделяется аргументации собственного мнения. Предложенная в рабочих тетрадях формула аргумента с использованием в качестве доказательства художественного текста (см. схему) позволяет за сравнительно небольшое количество времени сформировать навык аргументированного высказывания и отработать различные механизмы убеждения в письменном тексте.

|

Формула аргумента |

|

|

|||

|

Аргумент = |

Тезис + доказательство |

||

|

|

Голословное утверждение |

Пример, подтверждающий заявленную в тезисе мысль |

|

|

|

|

Содержание текста |

Форма текста |

|

|

|

|

Выявление особенностей организации одного или нескольких уровней текста |

В качестве контрольного задания нескольким парам наиболее активных участников предлагается организовать дебаты на одну из предложенных для сочинения тем, аргументированно высказать свою точку зрения, выслушать противоположное мнение и умело его парировать. Последующий разбор выполнения задания позволяет акцентировать внимание на языковых средствах, маркирующих различные элементы аргумента, на связки между разнородными аргументами, поставить вопрос о балансе между тезисной частью и доказательством.

Последняя стадия заключительного этапа тренинга посвящена проверке двух качественно разных сочинений по пяти критериям на «зачет—незачет». На этом этапе участники не только примеряют на себя новую роль эксперта, но и изучают предъявляемые к итоговому сочинению требования. Эмоциональное обсуждение соответствия сочинений тому или иному критерию позволяет закрепить систему оценивания в памяти, что придаст участникам уверенности как в процессе написания итогового сочинения, так и, при необходимости, на апелляции. Завершая тренинг, ведущий просит составить рассказать об авторах сочинений, еще раз обращая внимание участников на то, что письменный текст – это прежде всего портрет самого пишущего.

Для закрепления умений и навыков, полученных в ходе тренинга, участникам предлагается написать одно домашнее сочинение в условиях, максимально приближенных к экзаменационным. Ведущим тренинга проводится проверка сочинения согласно «Рекомендуемым критериям оценивания итогового сочинения организациями, реализующими образовательные программы высшего образования»: так участник может оценить свои шансы на дополнительные баллы при поступлении, а организаторы получают обратную связь и возможность корректировки тренинга.

Теги: сочинение, методика, тренинг, деятельностный подход, современные технологии, итоговое сочинение, ФГОС, работа в группах

Автор: Ирина Фазиулина

Свидетельство о публикации № 1734719 от 30 мая 2017